「親族にがんを患ったものがいるので、がん保険に入っておきたい」というご相談がよくあります。近親者にがん罹患経験のある方がいると心配になるお気持ちは、よく分かります。がん検診や保険加入の際にも、近親者にがんを患った方がいるかどうか質問されることもありますから、「がんは遺伝するもの」と考えるのも無理はありません。では、本当にがんは遺伝するのでしょうか。遺伝するとしたら、どのくらいの確率なのでしょうか。

プロの保険相談なら、取扱保険会社数の多い保険ショップがおすすめです。目次

がんは本当に遺伝するのか?

結論からいいますと、がんには遺伝性のものと、そうでないものがあります。血縁者に同じがんにかかった方が多い場合、遺伝子の類似性によるとも考えられますが、生活習慣が似ていることによる罹患・発症の可能性もあります。特に、喫煙・飲酒・運動習慣・食生活とがんの関係は深いといわれていますから、生活環境や生活習慣が似る家族が、同じがんにかかっていても不思議はないといえるでしょう。

つまり、たしかに遺伝子の類似性によって遺伝しやすいがんもありますが、生活環境を見直すことによって予防できる可能性もあるということです。

遺伝性のがんにはどのようなものがあるのでしょうか?

遺伝性のがんを「遺伝性腫瘍・家族性腫瘍」といいます。

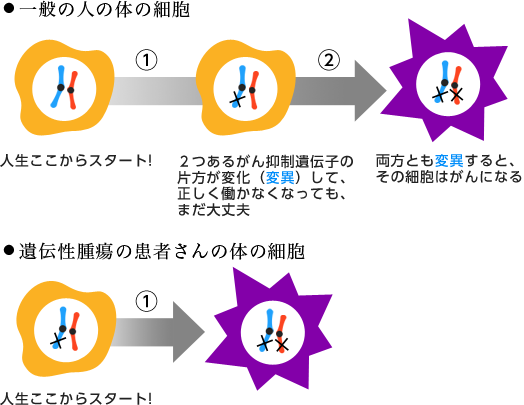

これは、1細胞に2個ある「がん抑制遺伝子」のうちの1つが、生まれつき異常(変異している)であることが原因のほとんどです。「がん抑制遺伝子」というのは、体の細胞ががんになるのを防ぐストッパーの役割を果たしていますが、このストッパーが2つとも壊れてしまうと、細胞ががんになっていきます。

「普通のがん」も「遺伝性のがん」も「がん抑制遺伝子」が2つとも変異することによって起きるのですが、生まれつき1つしかストッパーがない状態の方が、がんになりやすいわけです。

そして、この「片方だけ変異のあるがん抑制遺伝子」は2分の1の確率で遺伝します。

ただし、変異がある「がん抑制遺伝子」を受け継いだか、変異がない正常な方を受け継いだかは、外から見ても分かりませんし、変異のある「がん抑制遺伝子」を受け継いだからといって必ずしもがんになるとは限りません。

ですから、がん患者がいる・いないだけでは、遺伝かどうかの区別がつかない場合があります。

では、遺伝性腫瘍・家族性腫瘍にはどのようなものがあるのでしょうか。次の表をご覧ください。

| 主な腫瘍 |

|---|

| 大腸がん |

| 乳がん、卵巣がん |

| 骨軟部肉腫 |

| 皮膚がん |

| 泌尿器がん |

| 脳腫瘍 |

| 眼のがん |

| 内分泌(ホルモンを作る臓器)の腫瘍 |

これらのがんがすべて遺伝性であるということではありませんし、その他にできやすい部位もありますので、あくまで参考としてください。

遺伝性腫瘍の可能性がある場合、遺伝子検査などで調べる方法もありますが、そもそも受けるべきかどうか、どのくらいの正確さなのか、そして結果をどのように受け止めるのか、など考慮する点が多くあります。

がんは遺伝よりも他の要因の割合が高い

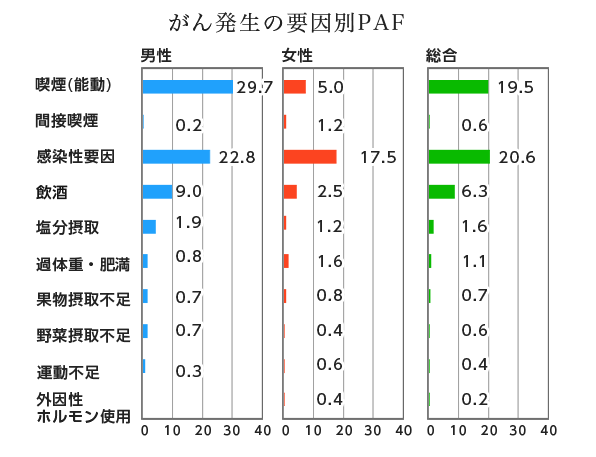

結論として、がんが遺伝する可能性はたしかにありますが、これまでの研究では、それ以外の要因の方が割合として高いということです。

アメリカ人のがんの死亡原因のうち遺伝は5%で、喫煙・食生活がそれぞれ30%といわれています。

日本人を対象とした調査では、感染(ピロリ菌や肝炎ウイルスなど)と喫煙が要因として高い結果となっています(がん発生との因果関係がはっきりしている要因での調査です。データのないものは含まれていません)。

くり返しになりますが、変異した「がん抑制遺伝子」を受け継いでいる場合には、そうでない場合にくらべてがん発生リスクは高いため備えは必要といえますが、同時に喫煙・飲酒・食生活などにより残り1つの変異を起こさないように予防していくことを考えたいものです。

実際に保険を選ぶのは非常に難しいため、プロの意見を聞くのも良い選択です。保険相談なら、取扱保険会社数の多い保険ショップがおすすめです。※保険契約については、各保険会社・保険商品により審査基準が異なります。 本サイトの内容は、保険の加入(契約)や保険金・給付金の受け取りの可否を断定するものではありません。